Février 2017 Retour

Les

avis de la communauté scientifique sur la datation de la grotte Chauvet

Extrait de : Nouvelles recherches sur l’identité

culturelle et stylistique de la grotte Chauvet et sur sa datation par la

méthode du 14C. Jean Combier et Guy Jouve. Paru dans

L’anthropologie 118 (2014).Pages 87-94.

Article de Combier

- Jouve (résumé)

« La découverte de la grotte Chauvet, à Vallon-Pont-d’Arc

(Ardèche), en 1994, a marqué une date importante dans la connaissance de l’Art

pariétal paléolithique dans son ensemble. Ses représentations peintes et

gravées par leur nombre (425 unités graphiques) et leur excellente conservation

offrent un thesaurus documentaire comparable à celui des plus grands sites

connus, bien supérieur à ce qu’avait déjà donné le groupe des cavernes

rhodaniennes (Ardèche et Gard). Mais précisément son étude, si on la replace

dans son cadre naturel régional, culturel et thématique, ne permet pas d’y voir

une entité isolée et d’une précocité surprenante. Elle est à reconsidérer et

les affinités que nos recherches ont fait apparaître sont nettement en défaveur

de l’âge très ancien qui lui a été attribué. Si l’on étend cet examen à

l’ensemble du domaine franco-cantabrique, une évidence s’impose : la grotte

Chauvet, si elle présente des caractères qui lui sont propres (comme chaque

grotte ornée), se situe dans une phase évolutive de l’art pariétal très

éloignée de ses formes d’origine (connues par l’art sur blocs et sur parois

d’abris datés en stratigraphie de l’Aurignacien, en France et en Espagne

cantabrique). Elle se place donc très normalement, pour la majorité de ses

œuvres, dans le cadre des créations artistiques bien définies du Gravettien et

du Solutréen. Cette phase du Paléolithique supérieur moyen (26 000-18 000

ans) coïncide d’ailleurs avec une occupation humaine locale particulièrement

intense et diversifiée, inconnue auparavant et beaucoup moins dense ensuite, au

Magdalénien. Une critique serrée du traitement des échantillons soumis à

l’analyse AMS du radiocarbone, ne permet pas de retenir l’âge très ancien (36 000

ans cal BP) attribué par certains auteurs aux figures peintes et gravées de la

grotte Chauvet. »

Les

avis des spécialistes (résumés

ou extraits)

Christian

Züchner indique

qu’il fut le témoin du revirement de Jean Clottes. C'était au Museum de Monrepos (Neuwied, Allemagne) au moment où ce dernier reçut

les résultats du radiocarbone. « A cet instant, il rejeta ses précédentes

datations, la grotte Chauvet est devenue une grotte sanctuaire de

l'Aurignacien : je rencontrai mon ami et collègue Jean Clottes à Monrepos et j’ai essayé de parler avec lui des problèmes

qui en résultent, mais sans succès. En conséquence, je décidai de publier mes

principales objections dès que possible afin de motiver une discussion

impartiale. J'ai continué à présenter mon argumentation critique dans les

journaux et des conférences au cours des années suivantes. Seuls quelques

collègues en Espagne, Angleterre et en France ont ajouté de nouveaux arguments

convaincants contre le grand âge. Combier et Jouve

donnent un compte rendu détaillé de ces efforts. Pendant ce temps, l'âge

Aurignacien est devenu une sorte de dogme, qui est accepté partout dans le

monde. Mon argumentation bien-fondée fut rejetée très

durement par l'équipe de recherche au cours du colloque d'Aurignac en 2005. »

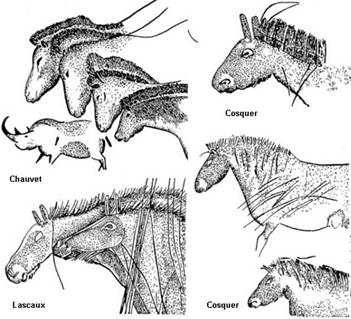

Se fonder sur des critères stylistiques

pour établir une chronologie n’est démenti par aucune grotte, sauf la grotte

Chauvet si l’on croyait aux dates de l’équipe officielle. Pour lui comme pour

Jean Combier, les peintures noires ont beaucoup de

points de comparaison avec les œuvres de la grotte de Lascaux. Il ajoute qu’il

existe des arguments forts montrant que l’art de la grotte s’est poursuivi

jusqu’au Magdalénien, même si un nombre très restreint d’œuvres archaïques dans

la première partie de la grotte pourraient dater de l’Aurignacien. Il conclue

que beaucoup de travaux restent à faire pour comprendre la chronologie de la grotte.

Michel Lorblanchet signale tout d’abord que l’art

aurignacien dans la région du Sud-Ouest n'a guère de rapport avec l'art de la

grotte Chauvet. Il apprécie tout ce qui a été écrit sur le contexte ardéchois

et rhodanien de Chauvet, l’absence locale d’Aurignacien. Il attendait

particulièrement l’avis sur ce point de J. Combier

spécialiste, notamment, de la préhistoire de cette région. La grande question

pour les préhistoriens étant bien celle des datations ! Il est normal qu’elles

soient discutées et critiquées.

Il insiste sur la nécessité d’associer les analyses des pigments et leur

datation au radiocarbone. Il rappelle

qu'en 1995, il écrivait « les datations

de pigments doivent être intégrées à une étude complète du site incluant celle

des parois et de leur contexte. Elles doivent en particulier être

systématiquement associées aux relevés des figurations et aux analyses

physico-chimiques des pigments... prélever des échantillons au hasard n’a

jamais constitué un embryon de méthode scientifique ». Durant toutes ses

recherches, il a scrupuleusement et constamment associé l’analyse des pigments,

les relevés et les datations. Il pense que la partie gravettienne de Chauvet a

pu être sous-estimée par Combier-Jouve, mais la

présence du Magdalénien ne lui semble pas établie. En conclusion il note

qu'aucun schéma évolutif solide de l’art pariétal quaternaire ne peut pour

l’instant s’élaborer tant que règne une incertitude sur la datation de cet

ensemble pariétal hors du commun et que l’article de J. Combier

et G. Jouve, comme ceux de P. Bahn, P. Pettit, C. Züchner, invite à un

débat qui paraît aujourd’hui inévitable.

Michel Martin aborde la chronologie de la grotte

Chauvet « uniquement par le biais de la stylistique et de la thématique

figurée et abstraite qui, indépendamment du recours aux datations

radiométriques, concourent largement à douter de l’âge aurignacien des œuvres

de Chauvet », points qu’il développe dans son article. Il termine

« En guise de courte conclusion à ces quelques réflexions, nous adhérons

pleinement et depuis plusieurs années, en fait depuis notre visite de la grotte

Chauvet en 2002, à la thèse soutenue par J. Combier

et G. Jouve. En effet, depuis cette date et suite à la visite de nombreux

grands sites et de grottes plus mineures, nous avons l’intime conviction, loin

de toute querelle, que les œuvres de Chauvet s’étalent sur un long temps

d’utilisation de ses parois. »

François

Djinjian s’interroge sur les raisons

qui font que la grotte Chauvet est en permanence l’objet de polémiques et de

scandales, qui concernent aussi bien les inventeurs, les propriétaires, les

conservateurs et les chercheurs. « Il est clair que J. Clottes maîtrise

mal les difficultés de l’art pariétal et de sa datation. Son obstination et

celle de ses successeurs malgré les difficultés soulevées ici et là, trahit

bien cette faiblesse, alors que la Science moderne peut résoudre la question

sans polémique et en y intégrant tous les acteurs. Sans doute aussi le fait que

les travaux scientifiques aient été confiés dans le cadre d’un Appel d’Offres

public à un maître d’œuvre qui

n’était autre que le maître d’Ouvrage et le donneur d’ordres ! »

Rodrigo de

Balbín Behrmann, se fondant sur l’examen des styles doute de l’unicité de la période de réalisation

de cet ensemble pictural aux caractères variés. « Analysée comme une unité

par les chercheurs de l’équipe, Chauvet aurait anéanti l’organisation

stylistique d’André Leroi-Gourhan. Par contre, beaucoup de spécialistes se sont

montrés très tôt sceptiques voire franchement contre cette hypothèse d’unicité

du fait de l’absence de corrélations archéologiques et des problèmes posés par

les âges 14C obtenus à partir des restes de charbon de bois pris dans les

foyers. La proposition est intéressante et légitime mais, mise à part la forte

conviction ‘ anti-style ‘, il faut avoir des preuves pour l’affirmer.»

Sa conclusion est que, dans les conditions actuelles des travaux,

la grotte Chauvet « serait plus en accord avec des périodes plus récentes,

avec des analyses de composition des échantillons, avec une analyse du matériel

archéologique plus approfondie et avec une interprétation plus libre et

indépendante des critères anti-stylistiques. »